そういえば、私たちが住んでる

「いずみ市」や「中央町」と

「ごみ問題」で、

インターネット検索をしてみたんだ。

市や町って、

いろんな情報を公開してるね。

なになに? 「家庭ごみの流れ」、

「ごみ処理量の推移」……。

へえぇ、こういう情報もあるんだね。

あれっ、「ごみと資源のデータ集」の

ページもあるよ。

本当だ! どんなデータがあるのかな。

今まさに使えるものも、

あるかもしれないフォン!

データを「使う」とは

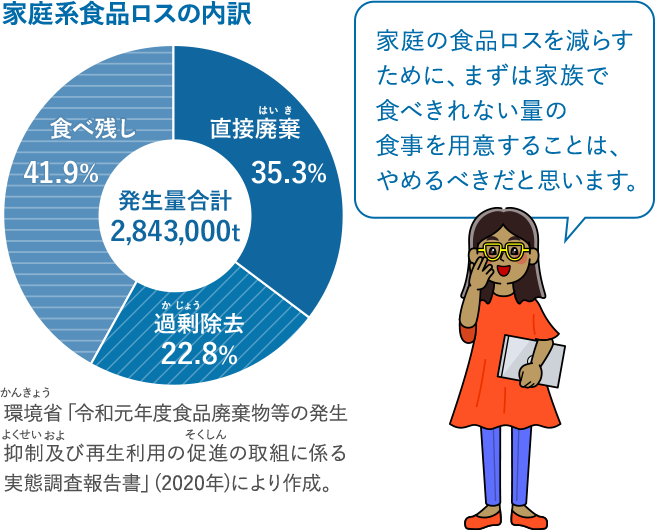

データをただ集めて眺めていても、意味や価値はありません。データは、目的に沿って収集し、整理・分析してから「使う」ことで、初めて意味や価値を生み出します。改めて、自分が解決したい問題は何だったかを確かめましょう。データをうまく使うには、目的や解決すべき問題をはっきりさせることが、何よりも大切です。そして、常に目的を意識しながら、どんなデータを集めるべきか、どのように整理し、分析したらいいのかを考えていきましょう。

的確に分析されたデータは、問題解決において強い味方になるのはもちろんのこと、あなたが何かを主張したり提案したりしたいときにも、説得力という点において、大きな武器になりますよ。

データを分析する

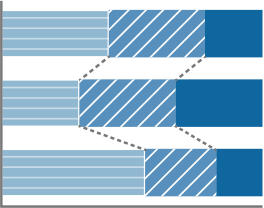

集めたデータは、整理したり取捨選択したりした後、目的に沿って分析しましょう。表にまとめて集計したりグラフに表したりすることで、全体の特徴や傾向、データどうしの関係性が捉えやすくなります。集計やグラフ作成が簡単にできるソフトウェアやアプリもあるので、活用しましょう。

①表にまとめる

表にまとめる際には、目的に照らしてデータを取捨選択し、データどうしの関係性が分かりやすくなるように工夫しましょう。横軸と縦軸にどんな項目を立てるのか、それらをどんな順番で並べるのか、よく考えます。数値の大きさの順に並べたり、時系列で並べたり、重要な順に並べたり。順番を並べ替えるだけで、それまで気づかなかったデータの特徴に気づくこともあります。また、ソフトウェアやアプリを使えば、合計や平均、割合なども、簡単に計算することができますよ。

アンケートの集計では、必要に応じてクロス集計をしましょう。年齢などの属性ごとにデータを集計することで、属性による特徴や傾向が見えてきます。属性ごとのデータに差があることが分かった場合には、なぜそのような特徴・傾向があるのかも考えてみましょう。

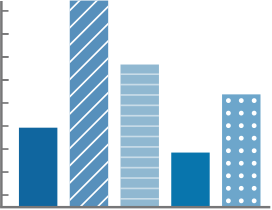

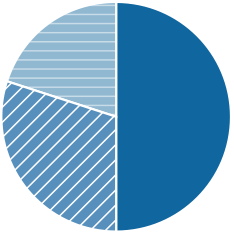

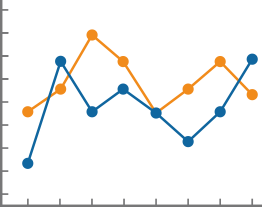

②グラフを作成する

表に整理されたデータは、グラフに表すことで、特徴や傾向、データどうしの関係性がさらに分かりやすくなります。グラフを作成する際にも、目的に合ったグラフの種類を選択することが大切です。比較をしたいなら棒グラフ、割合を知りたいなら円グラフや帯グラフ、変化を見たいなら折れ線グラフ、分布を知りたいならヒストグラムや箱ひげ図。グラフで何を表現したいのかによって、適切なグラフの種類が決まってきます。グラフを作成したら、数値に大きな差があるところや、大きく変化しているところに注目しましょう。そして、なぜ差があるのか、変化の理由は何かなどを考えてみましょう。

そうか。公表されてるデータも、

そのまま眺めてるだけじゃなくて、

目的に沿って表やグラフにまとめること

で、もっと生かせるんだね。

頭の中で考えてることと、

データがつながるってことだよね。

自分たちの主張がデータで裏付け

られるって、ちょっとドキドキするな!

つながるフォン!

ドキドキするフォン!!

教科との関連

- この内容は、中学校の次の教科で学習します。

-

- 社会

- ・グラフの読み取り方と作り方(地理 p.56)

- 数学

- ・データにもとづいた問題解決の過程(1年 p.248)

※東京書籍発行令和7年度中学校教科書の教材名や項目名とページ数を示しています。